Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA): Was ist das und wer kann sie nutzen?

Bei gesundheitlichen Problemen wenden sich viele Menschen an einen Arzt oder gehen zur Physiotherapie. In manchen Fällen können aber auch digitale Angebote helfen. Nach diesem Prinzip agieren digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DiGA. Was dahintersteckt und wie Sie die digitalen Gesundheitsangebote nutzen können.

Was sind digitale Gesundheitsanwendungen?

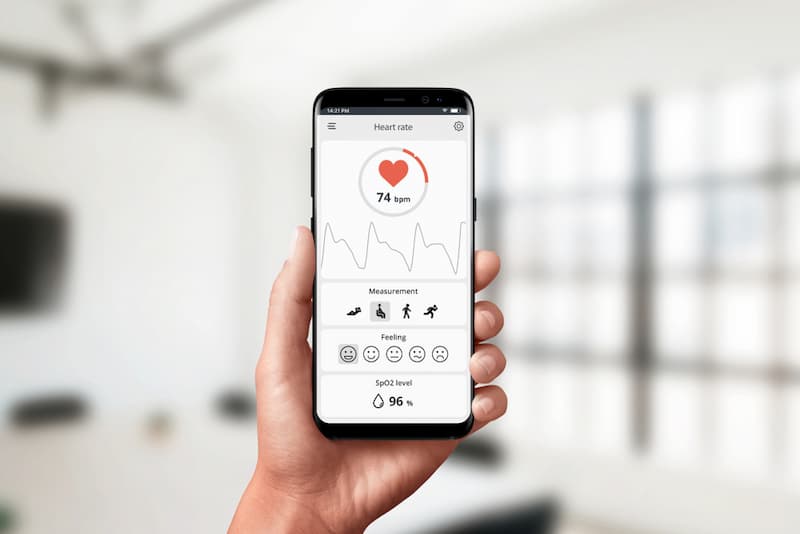

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) sind ein neueres Angebot zur gesundheitlichen Versorgung. Oft ist auch von Apps auf Rezept die Rede. Es handelt sich dabei um digitale Medizinprodukte, die im Rahmen einer Behandlung eingesetzt werden können. Häufig geschieht das ergänzend zur ärztlichen Behandlung. In vielen Fällen sind DiGA als App für Smartphones und Tablets erhältlich, aber es gibt auch digitale Gesundheitssoftware und Webanwendungen, die über einen Browser aufgerufen werden können. Den Angeboten ist gemein, dass sie als Medizinprodukte nach entsprechenden Standards zertifiziert sind.

Die Grundlage für digitale Gesundheitsanwendungen ist das Digitale-Versorgungs-Gesetz, kurz DVG, aus dem Jahr 2019. Seit Herbst 2020 können Ärzte und Psychotherapeuten DiGA verordnen. Wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind, tragen die Krankenkassen die Kosten für die Angebote. Diese Möglichkeit spiegelt die zunehmende Digitalisierung des Gesundheitswesens wider. Erstattungsfähig sind digitale Gesundheitsanwendungen, die im DiGA-Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte aufgelistet sind.

Beispiele für Bereiche, in denen DiGA angeboten werden

Das Spektrum, in dem digitale Gesundheitsanwendungen genutzt werden können, ist groß. Hier eine kurze, nicht vollständige Digitale-Gesundheitsanwendungen-Liste der medizinischen Bereiche, in denen DiGA eine Option sein können:

- Psychotherapie

- Kardiologie

- Neurologie

- Orthopädie

- Physiotherapie

- Gynäkologie

- Onkologie

DiGA können verwendet werden, um Patienten dabei zu unterstützen, Erkrankungen zu erkennen, zu überwachen und zu behandeln. Je nach Angebot können Sie den Anwendern zum Beispiel dabei helfen, besser mit chronischen Krankheiten zu leben oder eine gesunde Lebensweise zu fördern.

Zugang: Wie kann man DiGA nutzen?

Wer Interesse an der Nutzung einer DiGA hat, kann sich an seinen Arzt oder seine Ärztin wenden. Wenn es ein passendes Angebot gibt, kann der Arzt es verschreiben – die Krankenkasse trägt dann die Kosten. Es gibt alternativ die Möglichkeit, sich selbst um eine DiGA zu bemühen. Die Kostenerstattung kann in diesem Fall direkt bei der Krankenversicherung beantragt werden. Bei einer entsprechenden Indikation werden solche Anträge in der Regel ohne Probleme genehmigt.

Die Kosten für eine DiGA werden übernommen, wenn die App oder Software als Medizinprodukt zugelassen und in der Digitalen-Gesundheitsanwendungen-Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte verzeichnet ist. Diese Liste kann auf der Webseite des Instituts nach Schlagwörtern durchsucht werden. Dort erfahren Sie zum Beispiel, ob es sich um eine App oder Webanwendung handelt, ob zusätzliche Geräte benötigt werden und in welchen Sprachen das Angebot verfügbar ist.

Damit die Krankenkasse die Kosten für die Nutzung einer DiGA übernimmt, muss außerdem ein positiver Versorgungseffekt nachgewiesen werden können. Das heißt, dass das jeweilige Angebot einen messbar förderlichen Effekt auf die Gesundheit von Patienten haben muss.

Braucht man Zusatzgeräte, um DiGA verwenden zu können?

Wie die DiGA praktisch genutzt werden kann, ist je nach Angebot unterschiedlich. Manche DiGA können als App im App Store von Apple oder dem Google Play Store heruntergeladen werden, andere sind als Webanwendungen gedacht. Es gibt zum Beispiel zeitlich begrenzte interaktive Kurse für Menschen, die an einer Panikstörung leiden. Sie lernen dann, mit angstauslösenden Reizen umzugehen, Denkstrukturen zu ändern und Rückfällen vorzubeugen. Wer an Tinnitus leidet, kann in einem Kurs mehr über die Erkrankung lernen und Übungen machen, um die Symptomatik zu verbessern.

Zusatzgeräte können je nach Krankheit erforderlich sein, zum Beispiel bei DiGA für Personen, die an Diabetes erkrankt sind. In solchen Fällen braucht es Blutzuckersensoren. Apps zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen können von der Auswertung von Geräten wie einem Blutdruckmessgerät, einer Waage oder einem Pulsoximeter profitieren. Auch Wearables, die Vitalparameter überwachen, können wertvolle Daten in DiGA einspeisen.

Vor- und Nachteile von digitalen Gesundheitsanwendungen

Digitale Gesundheitsanwendungen können in manchen Situationen praktisch sein – für sich genommen oder ergänzend zu einer ärztlichen oder psychotherapeutischen Behandlung. DiGA sind oft mit Vorteilen verbunden, können aber auch mit Nachteilen behaftet sein. Die wichtigsten Argumente für und gegen die digitalen Gesundheitsprodukte finden Sie hier im Überblick.

Vorteile von DiGA

- Einfacher Zugriff: Digitale Gesundheitsprodukte sind leicht zugänglich. Anwender können sie von überall aus nutzen, solange sie ein Smartphone oder Tablet und eine Internetverbindung haben.

- Mehr Zeit: DiGA zu nutzen, kann Zeit sparen, wenn sie einen Arztbesuch ersetzen. Das kommt Menschen zugute, die einen vollen Alltag haben und darin womöglich kaum Zeit finden würden, zum Arzt zu gehen.

- Entlastung für Ärzte und medizinisches Personal: Das Gesundheitssystem ist an vielen Stellen überlastet. Die Nutzung von digitalen Gesundheitsanwendungen kann helfen, diese Überlastung zu verringern. Ärzte und Arzthelfer haben dadurch weniger Stress und mehr Zeit für ihre Aufgaben.

- Personalisierte Unterstützung: Wenn DiGA zur Behandlung genutzt werden, lassen sie sich individualisieren und so an die Bedürfnisse der Anwender anpassen.

- Konstante Überwachung wichtiger Parameter: Über digitale Gesundheitsanwendungen können Nutzer bestimmte Werte im Blick behalten. Das ermöglicht es, bei Bedarf zu handeln, indem zum Beispiel eine Therapie oder Dosis angepasst wird.

Nachteile von DiGA

- Technik als Hürde: Während jüngere Menschen sich technisch oft bestens auskennen, gilt das für viele ältere Personen nicht. Wer weniger technikaffin ist, weiß womöglich nicht, wie er DiGA richtig nutzt. Das kann dazu führen, dass die Angebote nicht verschrieben werden, obwohl sie helfen könnten, oder sie in der Praxis nicht genutzt werden. Auch technische Pannen sind ein Problem.

- Sensible Daten in Gefahr: Zwar genügen die meisten digitalen Medizinprodukte hohen Datenschutzbestimmungen. Trotzdem kann für sensible persönliche Daten eine Gefahr bestehen, etwa durch Datenmissbrauch oder Hacks.

- Wirksamkeit nicht immer sicher: Zwar sollten eigentlich nur digitale Gesundheitsanwendungen zugelassen werden, die effektiv in ihrem jeweiligen Zweck sind. Ob das tatsächlich auch im Einzelfall so ist, ist aber nicht sicher.

- Kein Ersatz für persönliche Behandlungen: Für den Erfolg einer Behandlung spielt es häufig eine große Rolle, wie gut die persönliche Betreuung ist. Bei einer DiGA ist sie gar nicht erst gegeben. Daher ist es sinnvoll, solche Angebote mit persönlichen Interaktionen zu kombinieren.

- Gefahr, dass DiGA nur anfänglich genutzt werden: Beim Einsatz von DiGA besteht das Risiko, dass die Nutzer damit nicht gut zurechtkommen oder nach kurzer Zeit auf die App oder Software keine Lust mehr haben.

- Falsche Diagnosen nicht ausgeschlossen: Nutzer können mit einer DiGA falsche Schlüsse aus ihrer Symptomatik ziehen.

Digitale Gesundheitsanwendungen im Job nutzen: Was ist möglich?

Für viele Beschäftigte ist die Arbeit stressig, körperlich oder psychisch belastend. Dann können sich digitale Gesundheitsanwendungen anbieten, um die Gesundheit von Arbeitnehmern zu fördern und ihr Wohlbefinden zu erhöhen. Je nachdem, um welche DiGA es sich handelt, können sie Stress und einer hohen Arbeitsbelastung entgegenwirken. Sie können den Beschäftigten helfen, körperlichen Belastungen besser zu widerstehen, und Schmerzen verhindern oder verringern.

Ein mögliches Einsatzfeld von digitalen Gesundheitsanwendungen im Job ist Stressmanagement. Hier können zum Beispiel Apps und Webanwendungen helfen, bei denen es um Techniken wie Meditation und Achtsamkeit geht. Auch therapeutische Ansätze können eine Option sein.

DiGA können auch der Arbeitsplatzergonomie nützen. Für Ergonomie im Job ist es nicht nur wichtig, an welchen Stühlen und Tischen die Beschäftigten sitzen oder wie ihr Bildschirm eingestellt ist. Es kommt auch darauf an, wie sie sich verhalten. Dazu müssen sie wissen, wie sie mit ihrem Verhalten ihre Gesundheit beeinflussen können – zum Beispiel über ihre Haltung beim Arbeiten oder spezielle Rücken- oder Nackenübungen.

DiGA als Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Digitale Gesundheitsanwendungen können für mehr Bewegung im Job und im Privatleben sorgen. Es ist für die Gesundheit allgemein wichtig, immer wieder aufzustehen, sich zu bewegen und vielleicht gezielte Übungen zu machen. Dazu können DiGA anregen und konkrete Übungen zeigen. Die Einsatzmöglichkeiten in Bezug auf digitale Gesundheit gehen noch weiter: Mit geeigneten DiGA werden gesunde Angewohnheiten gefördert, chronische Erkrankungen können besser gemanagt und die Schlafhygiene verbessert werden.

Für Arbeitgeber kann es sinnvoll sein, DiGA als Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements zu nutzen. Dabei lohnt sich ein breites Spektrum, das den Mitarbeitern vielseitige Anwendungsmöglichkeiten bietet. Auch bei einer Wiedereingliederung nach längerer Krankheit oder einem Arbeitsunfall können sich digitale Gesundheitsanwendungen anbieten.

Wichtig ist bei der Nutzung von digitalen Gesundheitsangeboten am Arbeitsplatz, dass Datenschutzrichtlinien eingehalten werden. Es müssen außerdem alle Mitarbeiter Zugang zu den DiGA haben – je weniger technische Barrieren es gibt, desto besser.

Rechtliches und Datenschutz: Was bei der Nutzung von DiGA wichtig ist

Digitale Gesundheitsanwendungen können die Gesundheit von Menschen fördern und den Zugang zu Gesundheitsangeboten erleichtern. Apps und Webanwendungen erheben jedoch sensible personenbezogene Daten, die geschützt werden müssen. Um den Datenschutz von digitalen Gesundheitsanwendungen zu gewährleisten, müssen strenge Vorgaben eingehalten werden.

So müssen DiGA als Medizinprodukt klassifiziert werden, damit sie eine Zulassung erhalten. Dabei unterliegen sie deutschen und europäischen Normen. Relevant sind insbesondere Richtlinien wie die europäischen Medizinprodukterichtlinien und die Anforderungen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Dabei muss auch der medizinische Nutzen gewährleistet sein. Die EU-Medizinprodukteverordnung Medical Device Regulation, kurz MDR, gilt direkt in den Mitgliedstaaten und hat in Deutschland das Medizinproduktegesetz (MPG) ersetzt.

Zugleich unterliegen digitale Gesundheitsanwendungen den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Daten dürfen demnach nur erhoben werden, wenn sie einen konkreten Zweck haben. Nutzer müssen der Datenerhebung zugestimmt haben und über ihre Rechte im Umgang mit ihren personenbezogenen Daten aufgeklärt worden sein. Zum Schutz von persönlichen Daten müssen Hersteller angemessene Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel über Verschlüsselung und eine sichere Speicherung.

Wenn Arbeitgeber ihren Mitarbeitern DiGA anbieten, sollte das immer auf freiwilliger Basis geschehen. Niemand sollte sich dazu gezwungen fühlen, digitale Gesundheitsangebote zu nutzen. Es ist wichtig, dass Arbeitgeber auf personenbezogene Daten ihrer Mitarbeiter, die diese in DiGA einspeisen, keinen Zugriff haben. Wenn Verantwortliche das gegenüber den Beschäftigten deutlich machen, kann dadurch die Hemmschwelle zur Nutzung der Gesundheitsangebote sinken.

Trends: Die digitalen Gesundheitsanwendungen der Zukunft

Digitale Gesundheitsanwendungen sind eine noch junge Möglichkeit, Menschen medizinisch besser zu versorgen. Erst seit wenigen Jahren übernehmen die Krankenkassen die Kosten für die Nutzung von Apps und Webanwendungen, die als Medizinprodukte zugelassen sind. Der Bereich der DiGA steckt damit noch in den Kinderschuhen: Es gibt ein enormes Potenzial, Angebote der digitalen Gesundheit auszuweiten, zu verbessern und zu individualisieren.

Personalisierte Medizin gewinnt zunehmend an Bedeutung. Behandlungen, Strategien und Therapien richten sich dabei nach persönlichen Parametern, zum Beispiel dem Lebensstil, genetischen Aspekten oder früheren Krankheiten und -verläufen von Patienten. Sensoren und Wearables können digitale Gesundheitsanwendungen mit einem steten Fluss an Gesundheitsdaten versorgen, die das Angebot weiter personalisieren können. Dadurch wird es künftig immer öfter möglich sein, individuelle Therapien und Behandlungsmöglichkeiten mit DiGA anzubieten.

Auch Künstliche Intelligenz (KI) wird eine immer bedeutendere Rolle bei DiGA spielen. Künstliche Intelligenz kann etwa dabei helfen, treffende Diagnosen zu erstellen, Daten auszuwerten und Behandlungen vorzuschlagen. KI kann ebenso nützlich sein, um bestimmte Risiken abzuschätzen, oder als Grundlage für Entscheidungen dienen.

DiGA als Unterstützung für die Telemedizin

Die mentale Gesundheit gerät zunehmend in den Fokus. Immer mehr Menschen sind für psychische Erkrankungen und Probleme sensibilisiert und möchten Stress, Ängsten und schlechter Stimmung vorbeugen und sie bekämpfen. Dafür gibt es bereits jetzt viele DiGA-Angebote, zum Beispiel in Form von digitaler Psychotherapie oder Anwendungen im Bereich Stressbewältigung oder Achtsamkeitstraining. Es ist zu erwarten, dass das Angebot weiter ausgebaut wird, sodass für Nutzer noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen.

Auch die Bereiche, in denen DiGA effektiv eingesetzt werden können, werden sich künftig ausweiten. Schon heute gibt es beispielsweise digitale Gesundheitsanwendungen, die in der Behandlung und Nachsorge von Krebserkrankungen genutzt werden können. Hier, aber auch in anderen Bereichen, gibt es ein großes Potenzial.

Telemedizin spielt in der ärztlichen Behandlung eine immer wichtigere Rolle. Ärzte und ihre Patienten könnten künftig stärker remote miteinander kommunizieren, etwa über Videocalls oder Chats. DiGA können Ärzte bei der Stellung von (Fern-)Diagnosen und ersten Annahmen unterstützen. Ebenso bieten sie die Möglichkeit, chronische Erkrankungen auf Basis von Gesundheitsdaten zu überwachen.

Bildnachweis: RSplaneta / Shutterstock.com